私たちはふつう、「自分は現実をそのまま見ている」と思っています。

でも、脳科学・心理学・物理学を眺めていくと、「見えている世界」はあくまで脳が作った“モデル”にすぎない、ということがだんだん分かってきます。

ここでは、「現実認識の限界」を整理してみます。

難しい数式は使わず、日常の例から「自分の世界の見え方」を見直していきましょう。

感覚器官と脳が作る「世界のモデル」

まずは「目」の話から始めます。

光が目に入ると、網膜というスクリーンのような場所で電気信号に変えられ、それが視神経を通って脳へ送られます。脳はその信号をもとに「これは机」「これは人の顔」「これは青い空」といったイメージを組み立てていきます。

つまり私たちは、「外の世界そのもの」を見ているのではなく、「脳が電気信号から再構成した映像=世界のモデル」を見ている、ということになります。哲学者カントが言った「物自体(本当の世界)」と「現象(私たちに見えている世界)」の区別も、こうした視覚の仕組みから考えるとかなり納得がいきます。

さらに、人間の目には「盲点」があります。視神経が出ていく「視神経乳頭(optic disc)」には光を感じる細胞がなく、本来なら視野に穴があいているはずです。それでも日常生活でまったく気づかないのは、周りの情報をもとに脳が自動的に「穴」を塗りつぶしているからです。

この「見えないはずのところを、脳が勝手に埋めている」という事実だけでも、私たちの視覚がかなり“創作”寄りだと分かります。

感覚の範囲と「世界の相対性」

次に、「そもそもどれくらい世界を感じ取れているか」を考えてみます。

人間の目が見える光の範囲(可視光)は、おおよそ波長380〜780ナノメートルと言われています。紫外線も赤外線も、そこから外れた光は見えません。

一方で、ミツバチは紫外線を見ることができます。花びらには、人間には見えない「紫外線の目印」があり、それを見て蜜の場所を判断していると言われます。ヘビの一部は赤外線を感じて、獲物の体温を“視覚”のように捉えています。

つまり、

- 人間は「人間用のライトショー」

- ミツバチは「ミツバチ用のライトショー」

- ヘビは「ヘビ用のライトショー」

をそれぞれ見ているだけで、「世界そのもの」は誰も全部は見ていない、ということです。

聴覚も同じです。人間は20Hz〜20kHzくらいの音しか聞こえませんが、犬やコウモリはもっと高い音まで聞こえます。嗅覚でも、犬は人間の何万倍もの感度を持つと言われます。

こうして見ると、「現実」は一つの絶対的な姿で存在するというより、生き物ごとに違う切り取り方をされた“バージョン違い”の世界がある、といったほうが近いかもしれません。

予測とバイアスが形作る「勘違いだらけの脳」

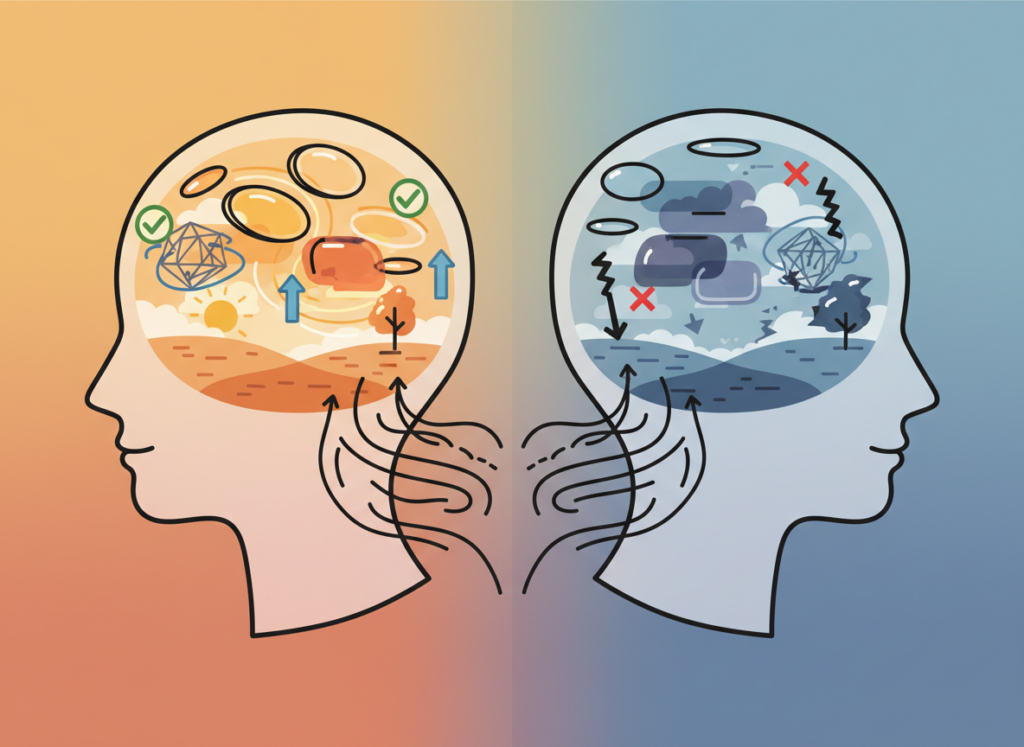

脳はただ受け身で情報を受け取っているのではなく、「きっと次はこうだろう」と予測しながら世界を描いています。

神経科学者アニル・セスは、「私たちの知覚は、脳が作り出した“制御された幻覚(controlled hallucination)”だ」と表現します。脳は常に内部モデルで予測を行い、そこに感覚からの情報を“上書き”して現実を決めている、というわけです。

この「予測エンジン」としての脳には、たくさんのクセ=認知バイアスがあります。

例えば、自分の考えに合う情報ばかり集めてしまう「確証バイアス」。一度聞いた数字に引きずられる「アンカリング効果」。思い出しやすいニュースを重く見てしまう「利用可能性ヒューリスティック」などです。行動経済学者ダニエル・カーネマンは、これらを「システム1(速い直感)」「システム2(遅い熟考)」という二重の思考プロセスで説明しました。

私たちの日常の判断のほとんどは、省エネでバイアスまみれの「システム1」に任されています。

そのため、

- 「なんとなくそう思ったから」

- 「テレビでよく見るから危険そう」

- 「最初に聞いた値段より安く見えるからお得」

といった“感覚”に、かなり現実認識を支配されています。

集団・アルゴリズム・量子で揺らぐ「客観的な世界」

ここからは、「個人の脳」だけでなく、「集団」「テクノロジー」「物理法則」がどう現実認識を揺らしているかを見ていきます。

まず、心理学の古典実験としてよく紹介されるのがアッシュの同調実験です。明らかに間違った答えを周りの人が次々に言うと、多くの参加者が「本当は違うと分かっていても」多数派に合わせてしまいました。

ミルグラムの服従実験では、「白衣の権威」からの指示だけで、参加者の多くが他人に強い電気ショックを与えるボタンを押し続けました(もちろん実際にはショックは流れていません)。

この2つから分かるのは、「私たちは“自分で見て、自分で判断している”つもりでも、集団や権威に現実認識をねじ曲げられやすい」ということです。

さらに現代では、SNSのアルゴリズムが「見せる世界」を決めています。

検索エンジンやSNSは、ユーザーが好みそうな情報を優先的に出すため、気がつくと自分と似た意見ばかりが表示される「フィルターバブル」が生まれます。

結果として、

同じ事件・同じ政治ニュースを見ていても、

人によって全く違う「現実」が立ち上がる、ということが起きます。

物理の世界でも、「現実の揺らぎ」は議論の的です。

量子力学の二重スリット実験では、電子や光の粒子は、観測しないときは「波」のように広がり、観測した瞬間「粒」としてふるまうことが知られています。観測行為が、対象の状態に影響を与えてしまうのです。

ここから、「観測される前の世界はどうなっているのか?」「観測者とは何者なのか?」という哲学的な問いが生まれてきました。仏教の「一切唯心造」(すべては心がつくる)や、ヒンドゥーの「マーヤ(世界は幻影)」といった考え方は、意識が現実の中心にあるという点で、現代の議論と不思議な重なりを見せています。

不完全な認識と、そこから始まる探究

ここまで見てきたように、

- 感覚器官は世界のごく一部しか受け取れない

- 脳は勝手に穴を埋め、予測で世界をつくる

- 集団やアルゴリズムが「都合のいい現実」を増幅する

- 物理レベルでも「観測前の世界」ははっきりしない

という意味で、私たちの現実認識は「かなり限定的」で「いつも揺れている」ものです。

では、「どうせ分からないんだから、考えてもムダ」なのでしょうか。

ここで大事になってくるのが「メタ認知」という力です。

メタ認知とは、「自分の考え方・感じ方を一歩引いて眺める力」です。

「自分はいま、こういうニュースばかり見ているな」

「この判断は、さっき聞いた数字に引きずられていないか」

「この怒りは、事実なのか、それとも不安からの妄想か」

といった問いかけを日常的に行うことで、認識のクセに気づきやすくなります。瞑想や内観は、このメタ認知を鍛える手法として世界中で研究されています。

歴史を振り返れば、天動説から地動説への転換も、古典物理から相対性理論・量子論への拡張も、「これまでの現実のとらえ方は本当に正しいのか?」というメタな問いから始まりました。

私たちは、世界を100%正確に知ることはできないかもしれません。

それでも、「不完全である」と自覚し、そのうえで問い続けることはできます。

この「不完全さ」と「問い続ける意志」が、科学も哲学もアートも生み出してきました。

完全ではない認識を抱えながら、それでも世界を理解しようとする――その姿勢そのものが、人間らしさであり、希望なのかもしれません。

参考にした文献

- Anil Seth, Being You(予測処理モデルと「制御された幻覚」としての知覚)

- 人間の可視光域と他生物(ミツバチ・ヘビなど)の波長感受性に関する基礎データblog.my-mu.com

- 視神経乳頭と盲点・スコトーマに関する生理学的説明ウィキペディア

- Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow(システム1/2、代表的な認知バイアス)Reddit

- Aschの同調実験・Milgramの服従実験の概要と結果に関するレビューFacebook

- Eli Pariser, The Filter Bubble(アルゴリズムによる情報の偏り)

- 二重スリット実験に関する標準的な解説記事未来共創イニシアティブ~プラチナ社会を実現~

- 瞑想・内観とメタ認知能力向上に関する心理学・神経科学研究